글쓰기, 그것은 하나가 되었다가 또다시 분리되는 행위다. 가끔 두렵기도 하다. 글이라는 자신의 공간을 내놓는 일은 자신의 성기를 내놓는 것보다 더 폭력적이다. .. 단어와 문장을 견고하게, 꿈쩍이지 않는 문단을 만드는 것.

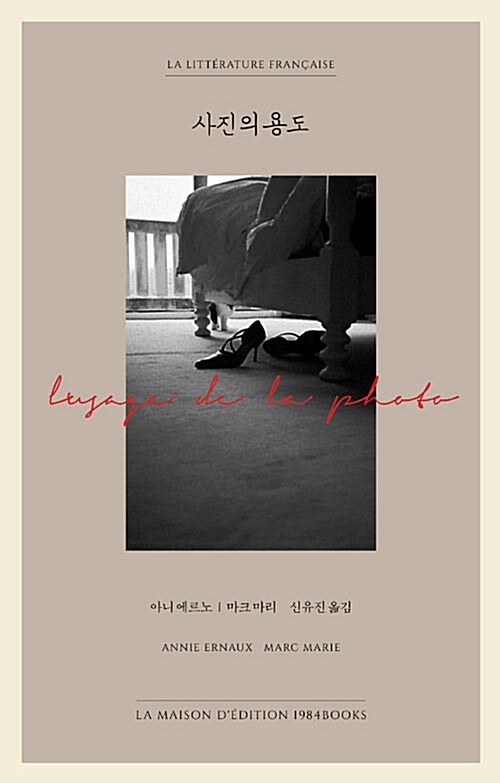

나는 삶이 글의 ‘소재’를 가져다줄 것이라고 기대하지 않는다. 다만 글을 위한 ‘미지의 기획’을 원한다. ‘나만이 쓸 수 있는 글을 쓰고 싶다’라는 이 생각은 형식조차도 실제 내 삶에 의해 부여된 텍스트를 의미한다. 나는 우리가 쓰고 있는 이 글을 절대 예상할 수 없었을 것이다. 그것은 삶으로부터 나왔다. 다수의 조각들로 이뤄진-그것 자체도 아직은 알 수 없는 M의 글의 조각들에 의해 부서지게 되겠지만- 사진으로 쓴 글 역시 마찬가지로 다른 무엇보다 이 현실을 담은 ‘최소한의 이야기를 만드는’ 기회를 내게 준다.

뇌로 즐기지 못하는 사람은 어쩌면 진짜 쾌락을 모를 수도 있다.

우리는 ‘순간’에 머무른다.

M의책을 펼쳤다가, 젊은 여자가 어린아이와 나이든 여자와 함께 있는 사진을 보게 되었다. 그 젊은 여자가 그의 전 부인이란 것을 깨닫기까지 약간의 시간이 필요했다. 관계 초반에 M은 그녀에 대해 “몸은 예쁜데 얼굴은 그저 그렇다”라고 말했었다. 이 사진들 앞에서 내 첫 번째 반응은 승리감이었다. 그녀의 코, 턱, 디테일한 부분들을 살피며 말했다. “그런데 이 여자 못생겼잖아!” 그리고 그 여자를 완벽한 이미지로 만들어내서 스스로 열등감을 느낀 나 자신에게 화가 났다. 그 뒤로는 슬픔이 나를 사로잡았다. 내게 최악은 이런 못생긴 여자를 M이 사랑했다는 사실이었다. 내게는 그녀를 향한 그의 사랑이 더 잔인하게 느껴졌다. 나는 차라리 그녀가 아름다웠으면 했다. 그 여자를 향한 그의 애착이 평범하면서도 객관적인, 외모라는 이유로 설명될 수 있을 테니까.

나는 감정의 언어를 ‘믿으면서’ 사용할 줄을 모른다. 시도를 해봤지만 부자연스럽게 느껴졌다. 내가 아는 것은 사물의 언어, 물질적인 흔적의 언어, 가시적인 언어다. (그 언어들을 단어로, 추상적인 것으로 바꾸는 것을 멈추지 않음에도 불구하고) 내게는 사진을 바라보고 묘사하는 것이 그의 사랑의 존재를 확인하는 방법이 아니라, 명백한 것들 앞에서, 사진을 구성하는 물질적인 증거 앞에서, 내가 절대 답을 찾을 수 없는 ‘그는 나를 사랑할까?’’라는 질문을 피하는 방법인 것 같다.

-옮긴이의 말

생(生)을 위해 싸워나가는 사람(아니 에르노), 연인이 치러내는 전투를 통해 죽음을 배우는 사람(마크 마리), 우리는 그들이 무음으로 주고받은 대화를, 비밀스러운 몸짓들을, 어느 날 아침, 행위가 지나가고 폐허처럼 남겨진 것들을 담은 사진 속에서 알아차린다. 이곳에서 지난밤의 사랑과 욕망은 중요치 않다. 결국에는 사라지고 말 모든 것들을 최선을 다해 붙잡는 그들의 ‘시도’만이 의미를 갖게 될 뿐이다. 그리고 우리 역시 지극히 사적이고 은밀한 그들의 계획에 동참하고 만다. 육체가 빠져나간 이 에로틱한 공연의 관객으로서, 글로 쓰인 사진을 눈과 손으로 더듬으면서, 살과 뼈가 없이 이뤄지는 에로스를 받아들이면서, 단 한 번도 이겨본 적 없는 시간을, 우리는 그들과 함께 사진으로, 글로 뛰어넘기를 어느덧 소망하게 된다.

'밑줄여행 > 읽기, 쓰기' 카테고리의 다른 글

| 우리는 독서모임에서 읽기 쓰기 책쓰기를 합니다 - 남낙현 더블:엔 2018 03800 (0) | 2018.10.31 |

|---|---|

| 쇼펜하우어 문장론 - 아르투어 쇼펜하우어 지훈출판사 2005 03850 (0) | 2018.07.04 |

| 다시, 책은 도끼다 - 박웅현 북하우스 2016 03810 (0) | 2016.08.29 |

| 책은 도끼다 - 박웅현 북하우스 2011 03810 (0) | 2016.08.25 |

| 청춘의 독서 - 유시민 웅진지식하우스 2009 03810 (0) | 2016.08.11 |